为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实党的二十大精神及习近平总书记关于青年工作的重要思想,我校以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,聚焦“传承红色基因、助力乡村振兴、赋能基层发展”核心目标,组织全校多支实践团队开展2025年暑期“三下乡”社会实践活动。各团队以“行走的思政课”为载体,在红色研学中筑牢信仰之基,在乡村服务中锤炼过硬本领,在基层实践中践行青春担当,用实际行动书写新时代青年的责任与使命。

赓续红色血脉 筑牢信仰根基

为传承革命精神、厚植爱国主义情怀,学校以延安红色沃土为核心阵地,联动多地红色资源,开展系列沉浸式红色实践活动,推动红色基因融入青年血脉。

(一)圣地延安研学 感悟精神力量

7月11日-13日,校团委组织各学院40余名团学骨干组成 “百万学子延安行”实践团,在团委副书记魏相婷、人文艺术学院团工委书记王静文带领下赴延安开展研学。实践团先后走进枣园革命旧址,在窑洞间重温老一辈革命家的峥嵘岁月;驻足张思德雕像前,深刻领会“为人民服务”的永恒内涵;在四八烈士陵园,怀着沉痛心情缅怀革命先烈。夜幕下,大型红色演出《延安》以震撼的艺术呈现,让成员们重温激情燃烧的革命岁月,热泪盈眶中坚定理想信念。

7月14日-26日,会计学院“挺膺新程・红途筑梦”实践团接续开启延安红色之旅。团队走进延安革命纪念馆,在“红军长征到陕北”“抗日战争的中流砥柱”等展区系统回溯党中央在延安13年的奋斗历程;走访陕甘宁边区银行、杨家岭、鲁艺旧址等红色地标,从革命时期纸币的纹路中感悟艰苦卓绝的岁月,从窑洞遗存中读懂党的政策策略。此外,团队还延伸实践半径,赴洪洞县博物馆、八路军纪念馆等地,通过剪纸创作、红色故事分享等形式,让红色教育更具感染力。期间,实践团成立“红色帮扶队”,为社区独居老党员打扫房屋、采购物资、陪伴聊天;践行南泥湾精神参与社区环境整治,用实际行动拉近与群众的距离,相关活动获延安博物馆、延安市园林处等单位高度认可。

(二)英烈精神传承 厚植家国情怀

7月12日,在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年之际,人文艺术学院实践团在学生处副处长杨伟华、学院党总支书记戴琰带领下,赴咸阳革命烈士陵园开展“赤心映丰碑 薪火传英烈”碑文描金活动。活动现场,师生列队肃立,向烈士纪念碑敬献花篮、鞠躬默哀,戴琰在讲话中号召青年学子以先烈为榜样,勇担时代使命。随后,志愿者们细致擦拭烈士墓碑,用金漆为碑文描色、用朱笔为英名录填红,每一笔都凝聚着对英烈的崇敬。团队还参观了烈士纪念馆,从珍贵文物与历史图片中感悟先烈为民族解放献身的壮举,现场举行“大学生爱国主义教育基地”共建授牌仪式,为常态化红色教育搭建平台。

扎根乡村沃土 赋能全面振兴

学校紧扣乡村振兴战略需求,聚焦“技能提升、语言推广、产业助力、基层治理”四大方向,组织多支团队深入乡村一线,将专业知识转化为服务基层的实际成效。

(一)技能与语言双赋能 激活乡村活力

8月28日,体育系实践团队赴陕西省安康市岚皋县石门镇平安村,开展“技能筑梦・语润安康”实践活动。针对村民需求,团队精准施策:在语言推广方面,结合中老年群体沟通痛点开设“方言-普通话”对比教学,针对当地旅游业发展瓶颈开发“旅游场景普通话”课程,涵盖客房接待、景点讲解、特产推销等实用内容,同步开设“民宿主人口语训练营”、设立“村文化广场普通话角”,在保留方言文化底蕴的同时,提升从业者语言自信;在技能培育方面,推出“太极赋能乡村振兴”计划,将二十四式简化太极拳与农事动作结合,创编“耕田式”“采茶手”等趣味功法,缓解村民劳作劳损,增强社区凝聚力。通过“语言+体育”双赋能模式,既破解乡村发展的语言壁垒,又注入健康活力,助力村民通过电商直播、旅游接待实现增收。

(二)教育与产业共发力 夯实发展根基

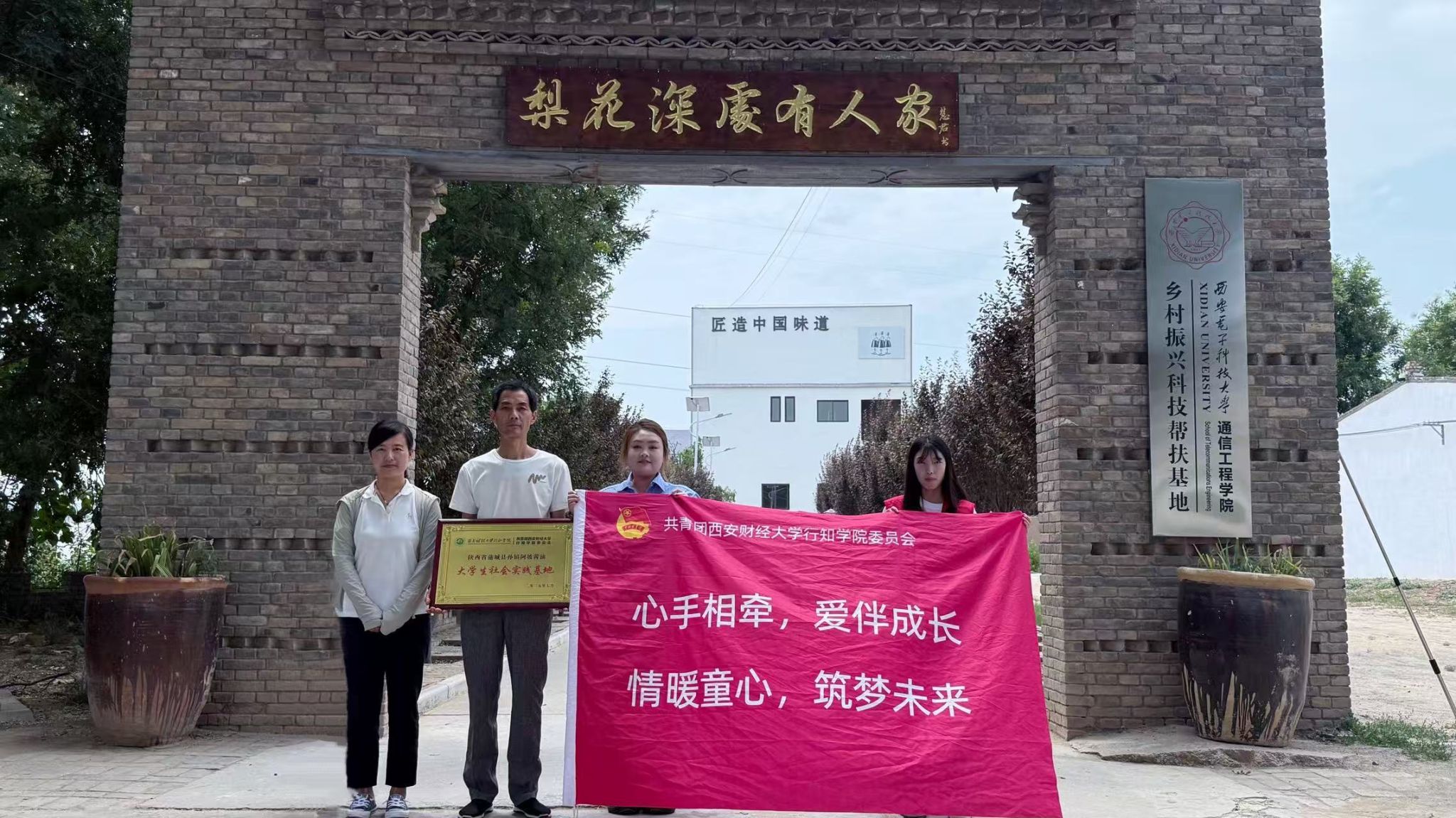

7月11日-18日,校团委组织15名志愿者赴渭南市蒲城县孙镇开展为期8天的帮扶活动。在教育帮扶上,11名志愿者以“小老师”身份入驻洞坡小学,采用“基础+特色”课程体系:上午通过趣味互动、分层辅导巩固语文、数学、英语等学科知识;下午开设美术、音乐、体育、心理健康等课程,覆盖70余名学生,用耐心与专业获得师生与家长的一致好评,活动收官时,洞坡小学赠送“课业帮扶传关爱,陪伴成长润童心”锦旗致谢。

在产业助力方面,4名来自团委新媒体联合会的志愿者组成拍摄团队,聚焦当地特色产业“阿坡酱油”,深入酱油工坊记录古法酿造工艺的传承与创新,拍摄系列宣传片与推广内容,助力品牌传播。7月17日,校团委与“阿坡酱油”签订 “大学生社会实践基地”协议,建立“产业调研+人才培养+ 品牌推广”长效合作机制。此外,各二级学院同步发力:会计学院实践团赴孙镇官庄村开展反诈宣传、环境整治,签订 “乡村振兴实践基地”协议;经济与统计学院团队在西安市鄠邑区蔡家坡村推进推普工作;多支团队还开展“数智下乡,AI同行”“守护家园,环保在我”等专项活动,从科技、环保、法治等维度助力基层治理。

聚焦民生需求 践行青年担当

学校围绕群众急难愁盼问题,开展多样化志愿服务,让青春温度直抵基层。

(一)精准帮扶暖民心

会计学院“红色帮扶队”在延安实践期间,针对社区独居老党员开展“一对一”帮扶,不仅帮助打扫房间、代购生活物资,更注重精神陪伴,倾听老党员的革命故事,实现“物质帮扶+精神慰藉”双重关怀。校团委志愿者在孙镇支教时,特别关注留守儿童心理健康,通过团体辅导、一对一谈心等方式,帮助孩子建立自信,拓宽视野,相关工作获孙镇政府感谢信肯定:“志愿者用专业与热忱,让孩子们看到更广阔的世界,彰显了高校服务基层的扎实力量。”

(二)法治与安全护民生

为提升乡村居民安全意识,人文艺术学院、会计学院等多支团队开展“反诈同行,守护家园”专项活动。志愿者通过案例讲解、发放宣传手册、现场咨询等形式,向村民普及电信诈骗、养老诈骗等常见骗局的防范技巧;结合乡村实际,开展消防安全、生产安全知识宣讲,帮助村民筑牢安全防线,相关活动覆盖多个村镇,惠及群众千余人。

实践铸魂育人 青春聚力前行

此次暑期“三下乡”社会实践活动,是我校落实立德树人根本任务的生动实践。全校累计组建12支实践团队,覆盖陕西延安、安康、渭南及山西洪洞等地,开展活动30余场,服务群众超2000人次,新建“大学生社会实践基地”3个、“爱国主义教育实践基地”1个,相关事迹获地方政府、合作单位感谢信3封、锦旗1面,形成“红色传承有深度、乡村服务有温度、实践育人有力度”的特色成效。

实践中,青年学子在触摸历史中坚定信仰,在服务基层中增长才干,实现了“受教育、长才干、作贡献”的目标。未来,学校将持续深化“实践育人”模式,以实践基地为依托,推动专业教育与社会服务深度融合,引导更多学子带着知识与热情扎根基层、服务社会,让青春在助力中国式现代化建设的征程中绽放绚丽之花。

文/党委宣传部 信息来源、图/团委